# 직장인 이모(29)씨는 서울시의 ‘희망두배 청년통장’을 가입하려다 크게 당황했다. 부모 소득을 확인하는 탓에 25년 전 이혼으로 생사도 모르는 아버지의 개인정보가 필요했기 때문이다. 이씨는 “생사도 모르는 아버지 소득과 자산 때문에 내 청년통장 가입 여부가 결정된다는 점이 황당했다”며 “아버지로부터 금전적 지원을 받은 것도 없는데 왜 내 가족의 자산으로 봐야하는지 이해가 안 된다”고 털어놨다.

법이나 혈연으로 엮이지 않아도 가족이 될 수 있는 사회다. 하지만 서울시는 여전히 ‘정상가족’ 개념에서 벗어나지 못하는 모양새다. 서울시의 ‘희망두배 청년통장’ 참여 자격 요건이 이혼가정의 현실을 반영하지 못하고 있기 때문이다. 이를 두고 부모라면 자녀의 돌봄과 양육을 책임지고 있다는 편견이자, 가족 개념을 좁게 해석한 행정편의주의라는 지적이 나온다.

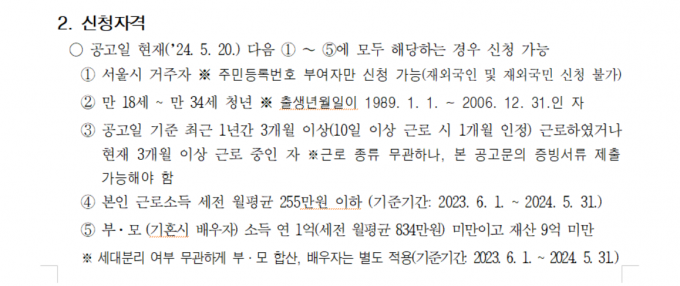

서울시는 지난 10일부터 청년 자산형성지원사업 중 하나인 ‘희망두배 청년통장’ 참여자를 모집했다. 해당 사업 신청 자격조건으로는 부모의 소득이 연 1억원 미만이고 재산은 9억원 미만이어야 한다.

이씨는 사업 모집공고와 서류를 작성하며 의문점이 생겼다. 이혼가정에 대한 별도 안내가 없었기 때문이다. 그는 “필수서류인 ‘사회보장급여 신청(변경)서’에 가족사항을 적어야 하는 데, 이혼가정의 경우 어떻게 적어야 하는지 안내가 없었다”며 “모집공고와 Q&A를 다 찾아봐도 해당 내용이 없었다”고 말했다. 결국 이씨는 ‘희망두배 청년통장’ 공식 SNS와 콜센터를 통해 문의했다.

이씨는 이 모든 과정이 상처이자 당황함의 연속이었다고 한다. 마치 해당 정책이 ‘이혼가정은 없다’는 전제 하에 만들어졌다고 느꼈기 때문이다. 담당자마다 답변이 제각각인 것도 이씨를 힘들게 했다. 그는 “공식 SNS에서는 가족관계증명서에 나오는 모든 가족의 정보를 다 적으라 하고, 콜센터에서는 이혼 부모의 개인정보는 0이나 *로 처리하라고 했다”며 “확실한 답을 얻고 싶어 1:1 문의게시판에 문의까지 했는데, 순간순간마다 부모의 이혼이 내 발목을 잡는 느낌이었다”고 털어놨다.

서울시는 공식적으로 미혼 청년의 가족은 ‘가족관계증명서’ 상의 가족이라고 정의했다. 이씨가 서울시 자산형성지원사업 1:1문의게시판을 통해 ‘‘사회보장급여 신청(변경)서’에 가족사항은 가족관계증명서를 기준으로 부모님 성명, 주민번호 전부 입력해야 한다”고 말했다. 이씨는 “가족관계증명서를 발급받아 아버지의 개인정보를 확인해 적어냈지만, ‘아버지는 날 키워준 부모가 아닌데’ 라는 생각이 계속 들었다”고 전했다.

그러나 이씨를 더 당황하게 만든 건 이혼한 아버지의 소득자산이 ‘부모’의 재산으로 집계된다는 사실이었다. 서울시 자산형성지원사업은 이혼한 아버지의 소득이 이씨 ‘부모’의 소득·자산으로 조회되는 지 묻는 질문에 “부모 소득의 경우, 신청자 본인 가족관계증명서에 나오는 내용 기준으로 조회가 되기 때문에 부모님의 이혼 여부와 관계없이 조회된다”고 설명했다. 이어 혼인관계증명서 등을 통해 이혼임을 증명해 합산조회를 하지 않을 수 있느냐는 질문에도 “이혼 관련하여 증명 서류는 별도로 받고 있지 않다”고 답했다.

이씨는 “너무 황당해 말도 안 나왔다”며 “양육‧부양 의무를 저버린 부모가 생물학적 부모라는 이유로 내 발목을 잡았다”며 “별거도 아니고 이미 법적으로 이혼한 상태인데, 서울시 정책에서 이혼가정을 고려하지 않는 게 화가 난다. 이건 행정편의주의적 발상이다”라고 비판했다.

서울시가 가족의 기준으로 잡은 ‘가족관계증명서’는 결국 가족의 범주와 개념을 매우 좁은 나라임을 방증한다는 게 전문가의 평가다. 허민숙 국회 입법조사처 입법조사관은 “전형적인 ‘정상가족 이데올로기’ 집착을 보여주는 사례”라며 “행정 서류상의 가족에게 부양의 의무는 묻지 않고 법적으로 해석한 것”이라고 지적했다.

그러면서 “대한민국은 유교사상이 남아있는 국가이기에, 부모의 자녀 부양에 대한 책임은 잘 묻지 않는다”며 “부모라면 당연히 자녀를 보살피고 돌본다는 걸 전제하는 전형적인 가족 틀에서 벗어나지 못하고 있다”고 비판했다.

유민지 기자 mj@kukinews.com 기사모아보기

![영진전문대·영남이공대·대구보건대·경북대 [대학소식]](http://img.kukinews.com/data/kuk/image/2024/06/23/kuk202406230065.275x150.0.jpg)

![“의사와 이야기 하고 싶다”…말기 신장암 환자의 바람 [쿠키 인터뷰]](http://img.kukinews.com/data/kuk/image/2024/06/21/kuk202406210307.300x170.0.jpg)

포토

포토

![지진 강타...학교 등 시설물 정말 안전할까 [데스크칼럼]](http://img.kukinews.com/data/kuk/image/2024/06/12/kuk202406120303.300x280.0.jpg)